前言

这两天,小米的全新SOC玄戒O1横空出世,引发了科技数码圈的一次小地震,那么小米的这颗所谓的自研SOC,内部究竟有着什么不为人知的秘密呢?我们一起一探究竟。

目录

- 前言

- 1 架构总览

- 1.1 基本构成

- 1.2 SLC缺席的原因探索

- 2. CPU设计

- 2.1 不同核心之间的差异

- 2.2 多核任务调度策略

- 2.2.1 多核任务调度核心逻辑

- 2.2.2 完全公平调度器

- 2.2.3 能效感知调度

- 2.3 超大核的分支预测方案

- 2.3.1 自适应混合预测算法

- 2.3.2 硬件结构深度优化

- 2.3.3 推测执行与恢复机制

- 2.3.4 AI驱动的动态学习

- 3. 后记

1 架构总览

1.1 基本构成

随着诸多科技博主对玄戒O1进行了 “开膛破肚”,这颗芯片的神秘面纱,也被一点点揭开(图片来自极客湾)。

与宣传一致,玄戒O1采用了先进的台积电3nm N3E工艺,CPU方面采用了 “2+4+2+2” 十核四丛集架构(2颗X925超大核、4颗A725大核、2颗低频A725能效核、2颗A520超低功耗核)。各个核心的基本情况如下:

SOC内部没有分配SLC,而是直接采用了一个16M的L3缓存,外加各个核心专有的L2缓存(关于具体的缓存配置,会在第二章,也就是CPU部分详细展开)。

GPU配置方面也是相当豪华,搭载了16核ARM G925 GPU(也就是16个计算单元),每个CU包含128个FP32 ALU,总计 16 CU × 128 ALU = 2048个流处理器,按照惯例,还配有纹理单元和光栅化单元,此外共搭载4MB L2缓存。

我们来横向对比一下这款芯片与“友商”的产品

如此对比下来,理论上GPU的性能要比“友商”的产品强出不少。

那么,为什么小米选择了堆CU数量,而不是堆每CU的ALU数呢?分析下来有以下几点原因:

- 并行效率优化

任务划分更灵活:16个CU可独立处理不同渲染阶段(如几何、像素、计算),降低资源争抢。

适合移动端负载:手游多为多线程小任务(如粒子效果、后处理),而非单指令大规模计算。

- 功耗与面积平衡

面积成本:每增加1个CU需额外约1.2mm²(4nm工艺),16 CU总面积约19.2mm²。

功耗控制:多CU可动态关闭闲置单元(如关闭8个CU处理UI渲染),比高频少CU方案更省电。

- 驱动与生态适配

开发者友好:主流图形API(如Vulkan)更适应多CU的任务分发模式。

工具链成熟:高通Adreno架构的调试工具链可直接适配,减少开发成本。

玄戒O1的NPU(神经网络处理单元)是其自研芯片的核心模块之一,基于小米多年积累的 MACE(Mobile AI Compute Engine)框架演进而来。由6核心外加10MB缓存构成。作为首款完全自研的AI加速器,玄戒O1的NPU在架构设计、能效比和软硬协同上展现了独特创新。

在软件生态上,同时兼容ONNX、TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等神经网络架构,为软硬件协同开发提供了有利条件。

较之于所谓的CPU、GPU和NPU,一般的ISP并不会显得那么吸睛,玄戒O1的ISP(图像信号处理器)是其影像能力的核心引擎,通过自研架构和软硬协同优化,实现了从传感器原始数据到高质量成像的全流程突破。事实上,小米在很多年前,就已经在自研ISP了,最开始是在2017年,搭载在了小米5C上面。后又经几番迭代,日趋成熟。

小米的ISP发展,大致可分为一下几个发展阶段:

那么,什么是3A加速呢?

3A分别指的是自动对焦(AF)、自动曝光(AE)、自动白平衡(AWB),它们是成像质量的核心控制参数。澎湃C1芯片的3A加速 指通过专用硬件电路(而非传统软件算法)实现这三大功能的超低延迟、高精度处理。

关于语义分割和多帧合成就更复杂了,有时间再说😊。

1.2 SLC缺席的原因探索

首先我们先捋清楚概念,什么是SLC缓存,与普通的缓存有什么不同?

SLC(系统级缓存): 一种共享缓存,通常被多个处理单元(如CPU、GPU、NPU)共同访问,用于减少对主存的依赖,降低延迟和功耗。例如,高通的骁龙芯片通常集成6-8MB的SLC,供所有核心共享。

独立缓存(单元级缓存):

每个处理单元(如CPU核心、GPU模块、NPU加速器)拥有自己的专用缓存(如L2/L3缓存),独立管理,不与其他单元共享数据。

那么,该如何理解极客湾所说的:“最终去掉SLC,增加各个单元各自的巨大缓存,应该是为了规避低功耗区间翻车的风险”?

所谓的低功耗时候的风险,指的是当芯片处于低功耗模式(如手机待机、轻度任务处理)时,若共享资源(如SLC)的设计无法高效协调多单元访问,可能导致两个问题:

性能波动:缓存争用导致响应延迟增加。

功耗反弹:频繁唤醒主存或维护缓存一致性,反而增加功耗。

也就是说,在轻度负载的应用场景,SLC还在工作,而如果将这部分直接“舍弃”,那么对于玄戒O1来说,可直接利用小核自带的缓存去应付,这样就节省了部分功耗。

2. CPU设计

玄戒O1的CPU核心并非均质化设计,而是按 性能/功耗比 严格分级:

X925超大核(3.9GHz):基于ARM Cortex-X4定制,专攻瞬时高负载(如游戏启动、AI推理);

A725大核(3.4GHz):处理中度多线程任务(如视频编码、多应用切换);

低频A725(1.89GHz):优化能效的轻量计算(如后台服务);

A520小核(1.8GHz):负责低功耗常驻任务(如传感器数据采集)。

这种设计源自 ARM的DynamIQ技术,允许不同架构核心共享L3缓存和内存控制器,但每个丛集可独立调节电压/频率(DVFS)。这样一来,对于降低整机功耗非常有利。

2.1 不同核心之间的差异

上面对大小核有了简单的介绍,接下来我们详细介绍一下这些核之间的差异。

可以看到,更大的核心,意味着拥有更深的流水线深度,以及更加丰富的分支预测预测单元和更多的ALU和重排序缓冲区(什么是流水线,以及什么是分支预测,可以参考我的这篇文章CPU流水线技术全面解读)。

简单来说:

- X925 通过更深的流水线和更大的ROB提升单线程性能,但功耗较高。

- A725 在性能与能效间平衡,适合多线程任务。

- A520 简化执行单元,减少面积和功耗,适合低负载场景。

关于缓存分配方面,为了方便数据的读写,当然是越大的核,配越大的缓存。超大核每个配置了2M的L2缓存,大核和能效核每个配置了1M的L2缓存,小核共用512k L2缓存,这些核共用16M L3缓存。

L1缓存一般集成在了各个核内部,从下面这张图可以看出来(图片来自ARM官网,相关技术手册)。

除此之外,不同的核,电源与工艺也不一样。

可见,超大核和大核由于功耗较高,可以根据任务的不同而选择睡眠或工作,而小核处于常开状态,从而在整体上控制可功耗,当然多核的调度策略远远没有这么简单,在下面章节中我们将重点讨论。

2.2 多核任务调度策略

2.2.1 多核任务调度核心逻辑

(1) 任务分类与优先级映射

- 实时性任务(如触控响应、音频处理)→ 由 X925超大核 处理,确保低延迟;

- 计算密集型任务(如游戏渲染、视频导出)→ 分配至 X925+A725大核,利用多线程并行;

- 能效敏感型任务(如后台同步、消息推送)→ 交由 A520小核,减少唤醒大核的功耗。

(2) 调度器算法(Linux CFS + 小米定制优化)

玄戒O1基于 Linux内核的完全公平调度器(CFS: completely Fair scheduler),但小米做了以下深度优化:

负载预测模型:通过历史使用数据(如APP启动模式)预判任务类型,提前分配核心;

能效感知调度(EAS):结合芯片的 能量模型(EM),计算每个任务在不同核心的 功耗/性能比,选择最优解;

线程迁移成本控制:避免频繁跨丛集迁移线程(如从X925切到A520),减少缓存失效带来的性能损失。

(3) 硬件级调度辅助(PMU与IPC监控)

性能监控单元(PMU):实时监测各核心的 IPC(每周期指令数)、缓存命中率,动态调整调度策略;

中断负载均衡:硬件中断(如网络数据包到达)会优先路由到空闲小核,避免打断大核的关键任务。

以上的内容,其他的都比较好理解,那么什么是完全公平调度器(CFS),什么又是能效感知调度(EAS)呢?

2.2.2 完全公平调度器

-

核心目标

公平性:确保所有任务按权重(优先级)公平分享CPU时间,避免饥饿。

低延迟:通过细粒度时间片分配(最小调度周期约1ms),快速响应交互任务。

普适性:适用于同构多核系统,不依赖特定硬件特性。 -

实现原理

虚拟运行时间(vruntime):

每个任务维护一个vruntime,表示其已消耗的“虚拟CPU时间”。CFS优先调度vruntime最小的任务,保证长期公平。

红黑树管理:

所有可运行任务按vruntime排序存入红黑树,调度器每次选择最左侧(最小vruntime)任务执行。

负载均衡:

定期检查各CPU负载,通过任务迁移平衡负载,但不感知能效差异。 -

局限性😟

异构核盲视:

将大核(高性能高功耗)与小核(低性能低功耗)视为等同,可能将轻量任务错误分配到大核,导致能效低下。

能耗不敏感:

调度决策仅基于CPU时间公平性,无法优化整体系统功耗。

鉴于以上的局限性,有了又来的能效感知调度策略。

2.2.3 能效感知调度

-

核心目标

能效优化:在满足性能需求的前提下,最小化系统功耗。

异构核适配:根据大核/小核的功耗特性,智能分配任务。

动态调节:结合CPU频率(DVFS)与任务需求,实现精细化控制。 -

实现原理

能量模型(Energy Model, EM):

预置每个CPU核心在不同频率下的功耗曲线(如X925@3.9GHz功耗4.2W,A520@1.8GHz功耗0.1W)。

能效成本函数:

计算任务在候选核心的 能效得分 = 性能需求 / 预期功耗,选择得分最高的目标核心。

与CFS的集成:

继承CFS的vruntime和红黑树机制,维持公平性基础。

负载均衡增强:在任务迁移时,优先考虑能效而非单纯负载均衡。 -

关键创新

CPU容量感知:

定义每个核心的“计算容量”(如X925容量=1024,A520=256),任务负载按容量归一化。

能效导向的唤醒决策:

唤醒空闲核心时,选择能效比最高的候选(而非默认的最小负载核心)。

2.3 超大核的分支预测方案

核心越大,流水线深度越深,则在预测失败后进行相关处理的成本越大。那设计一个优秀的分支预测算法就显得尤为重要。所以我们在此仅对该SOC超大核X925的分支预测原理进行分析(具体的分支预测方案这属于技术机密,我们不得而知,但是可以根据目前已知的一些分支预测方案做出合理推测)。

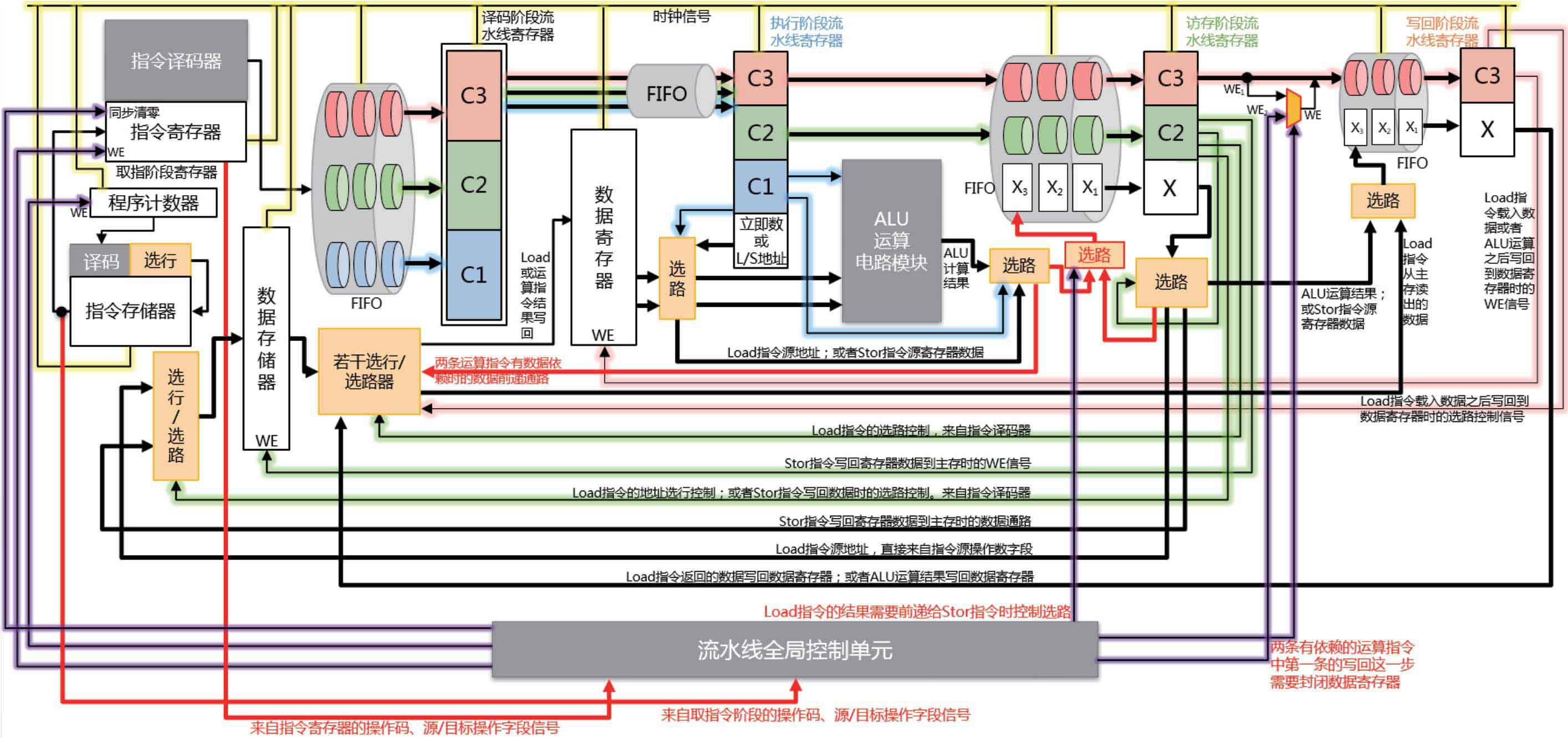

下图是一种常见的五级流水线内部结构图,作为参考:

可能的分支预测解决方案有以下几个:

2.3.1 自适应混合预测算法

TAGE-SC-L 预测器:

采用多历史长度组合的预测机制,动态选择最佳历史深度(如4-bit至128-bit历史记录),通过几何级数分布的历史表覆盖不同分支模式(循环、条件跳转等)。

示例:对于频繁跳转的循环体(如for(i=0; i<N; i++)),短历史长度快速捕捉规律;对嵌套条件分支(如if(A && B || C)),长历史记录分析上下文依赖。

感知局部性增强:

引入分支地址哈希优化,减少BTB(Branch Target Buffer)冲突。例如,玄戒O1可能使用XOR折叠算法对分支指令地址进行哈希处理,分散到不同预测表项,降低别名(Aliasing)导致的误判。

2.3.2 硬件结构深度优化

分层式BTB设计:

L1 BTB:小容量、低延迟(1周期访问),缓存最近高频分支目标(如4K条目)。

L2 BTB:大容量、稍高延迟(3-4周期),存储低频但重要的分支(如16K条目),通过预取机制提前加载可能需要的条目。

使得CPU可以在较短时间内读取高频分支目标,提升整体处理效率。

分支目标预计算:

在指令解码阶段,对间接跳转(如switch-case、虚函数调用)的目标地址进行硬件加速计算,利用专用电路快速解析跳转表或寄存器值,减少目标查找延迟。

采用专用电路缩减跳转时间。

2.3.3 推测执行与恢复机制

误预测快速回滚:

采用Checkpoint寄存器堆,在分支预测时保存关键寄存器状态,误判时直接回滚至检查点,而非完全清空流水线,将恢复时间从20+周期缩短至5周期内。

动态推测深度调整:

根据工作负载特征(如高分支误判率时),自动限制推测执行的指令窗口大小(如从200条缩减至50条),避免因深度推测浪费能耗。

这也属于一种自我优化机制,去掉了部分高分支误判率的指令窗口,理论上就可以降低误判率。

2.3.4 AI驱动的动态学习

运行时行为建模:

集成轻量级神经网络协处理器,实时分析分支历史模式(如周期性、随机性),动态调整预测器权重。例如,检测到某分支近期误判率升高,自动切换至备选预测策略。

相当于一种自适应的分支预测,当然,这个神经网络不能设计得过于复杂,不然本身的功耗就不小,估计也就是哥多层感知机。

编译器反馈优化:

与定制化编译器(如玄铁LLVM)协作,通过__builtin_expect等指令标记高概率分支路径,辅助硬件预测器初始化历史状态。

3. 后记

总觉得还有很多东西可以写,比方说多核调度策略和分支预测很多细节没有写到。而且GPU, NPU和ISP部分没有单独作为一个章节进行展开。但我觉得可以将玄戒O1的分析做个系列文章。欢迎继续关注后续更新。

参考资料:

- 哔哩哔哩up主极客湾的视频小米自研玄戒O1芯片深度评测:直逼8 Elite!

- 《大话计算机》

- ARM官网数据手册

![[免费]微信小程序宠物医院管理系统(uni-app+SpringBoot后端+Vue管理端)【论文+源码+SQL脚本】](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/6e930f3dde3c4f2bb9cf4501c8642e1c.jpeg)

![Docker 使用镜像[SpringBoot之Docker实战系列] - 第537篇](https://i-blog.csdnimg.cn/img_convert/482e1f7c534731cfe0fbc734a8d94d58.png)

![Error in beforeDestroy hook: “Error: [ElementForm]unpected width “](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/1727a2e78fc24efb89a3ecebcec3198a.png)

![[spring] spring 框架、IOC和AOP思想](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/206b161627a7466e8fb0f288b549f2e7.png)

![[浏览器]缓存策略机制详解](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/e7f339e8e5d94ae0929382d2304ad96e.png)