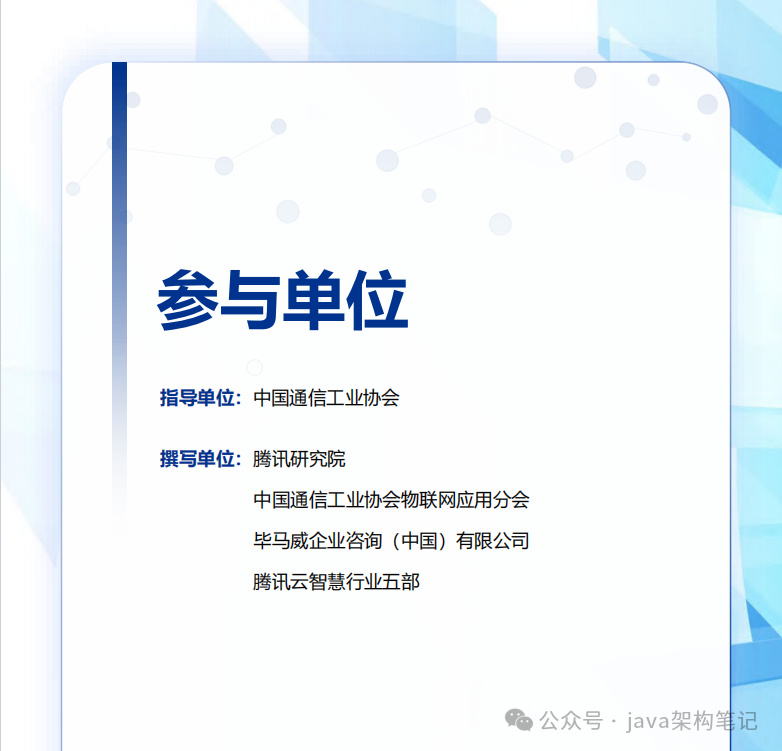

腾讯研究院发布的《工业大模型应用报告》是一份系统探讨大模型技术在工业领域落地实践的研究成果。该报告基于腾讯在人工智能、云计算及产业互联网的实践经验,结合国内外典型案例,深入分析了工业大模型的行业价值、关键技术、应用场景及未来趋势。报告指出,工业大模型正成为推动制造业智能化升级的核心引擎,其应用不仅限于单一环节的效率提升,而是贯穿研发、生产、供应链、运维等全流程的变革性力量。

一、工业大模型的发展背景与核心特征

报告首先阐述了工业大模型的兴起背景,强调其与通用大模型(如ChatGPT)的本质区别。工业大模型需具备高精度、强鲁棒性、可解释性及行业适配性,能够处理复杂的物理规律、行业知识及动态环境。相较于传统工业AI,大模型的核心优势在于:

-

多任务统一建模:单一模型可同时支持预测、检测、优化等任务,减少定制化开发成本。

-

小样本快速适配:通过预训练+微调模式,降低对标注数据的依赖,适应工业场景的数据稀疏性。

-

跨模态协同分析:融合文本、图像、时序数据、三维模型等多源信息,提升决策全面性。

腾讯研究院认为,2024-2025年将是工业大模型从试点探索迈向规模化落地的关键阶段,其发展需依赖“数据-算法-算力-场景”四位一体的协同突破。

二、关键技术架构与创新实践

报告详细拆解了工业大模型的三大技术支柱:

-

行业知识增强:通过引入领域知识图谱、物理方程约束及专家规则,提升模型的逻辑推理能力。例如,腾讯云TI平台在钢铁行业的质量预测模型中嵌入冶金学原理,使误差率降低40%。

-

仿真-现实闭环训练:利用数字孪生生成高保真合成数据,结合强化学习优化模型在复杂工况下的泛化能力。

-

轻量化部署:针对工业设备算力限制,开发模型剪枝、量化及边缘计算技术,实现低延迟、低功耗的实时推理。

报告特别介绍了腾讯与三一重工合作的“工业大脑”案例,该平台通过大模型实现设备故障预测、能效优化及生产排程动态调整,帮助客户减少停机时间20%以上。

三、典型应用场景与价值分析

报告归纳了工业大模型的五大核心应用方向:

-

智能研发设计:基于生成式AI加速产品迭代,如汽车零部件拓扑优化、芯片设计自动化等。

-

柔性生产控制:通过实时分析生产数据动态调整工艺参数,提升良品率并降低能耗。

-

供应链智能决策:结合市场舆情、物流数据预测供需波动,优化库存与采购策略。

-

设备预测性维护:利用时序数据分析设备退化趋势,提前触发维护指令,避免非计划停机。

-

质量检测与根因分析:通过视觉大模型识别表面缺陷,并关联生产参数追溯问题源头。

报告强调,工业大模型的价值不仅体现在效率提升,更在于其能够挖掘隐性知识并沉淀为可复用的数字资产,推动企业从“经验驱动”转向“数据驱动”。

四、当前挑战与未来趋势

尽管前景广阔,报告也指出工业大模型面临的主要瓶颈:

-

数据壁垒:工业数据分散在多个系统,且涉及商业机密,难以实现跨企业共享。

-

领域适配成本高:不同行业甚至不同工厂的工艺流程差异大,模型需深度定制。

-

安全与伦理风险:AI决策的“黑箱”特性可能引发责任归属问题,需建立可信AI框架。

面向未来,腾讯研究院提出以下趋势预测:

-

行业大模型生态化:头部企业提供基础模型,垂直厂商开发细分场景插件,形成“平台+生态”模式。

-

人机协同深化:AI负责重复性决策,人类专家聚焦创新与异常处理,形成新型生产范式。

-

政策与标准完善:各国将加快制定工业AI的数据安全、质量标准及伦理指南。

-

![[学成在线]22-自动部署项目](https://i-blog.csdnimg.cn/img_convert/b62cc68e0394c29a22b5b180ab2c689c.png)