文章目录

- 1. 多层感知器

- 2. BP算法

- 参考文献

1. 多层感知器

感知机(perceptron)早在20世纪50年代就提出来了1,但直到近几年深度学习的崛起,神经网络才再次走入大众的视野,并且成为了当下最热门的研究方向之一。

一个单层的感知器只能解决线性问题,而要解决如“异或”等非线性问题,则需要引入多层感知器

其原理是通过叠加多个线性的单元,构成非线性的网络

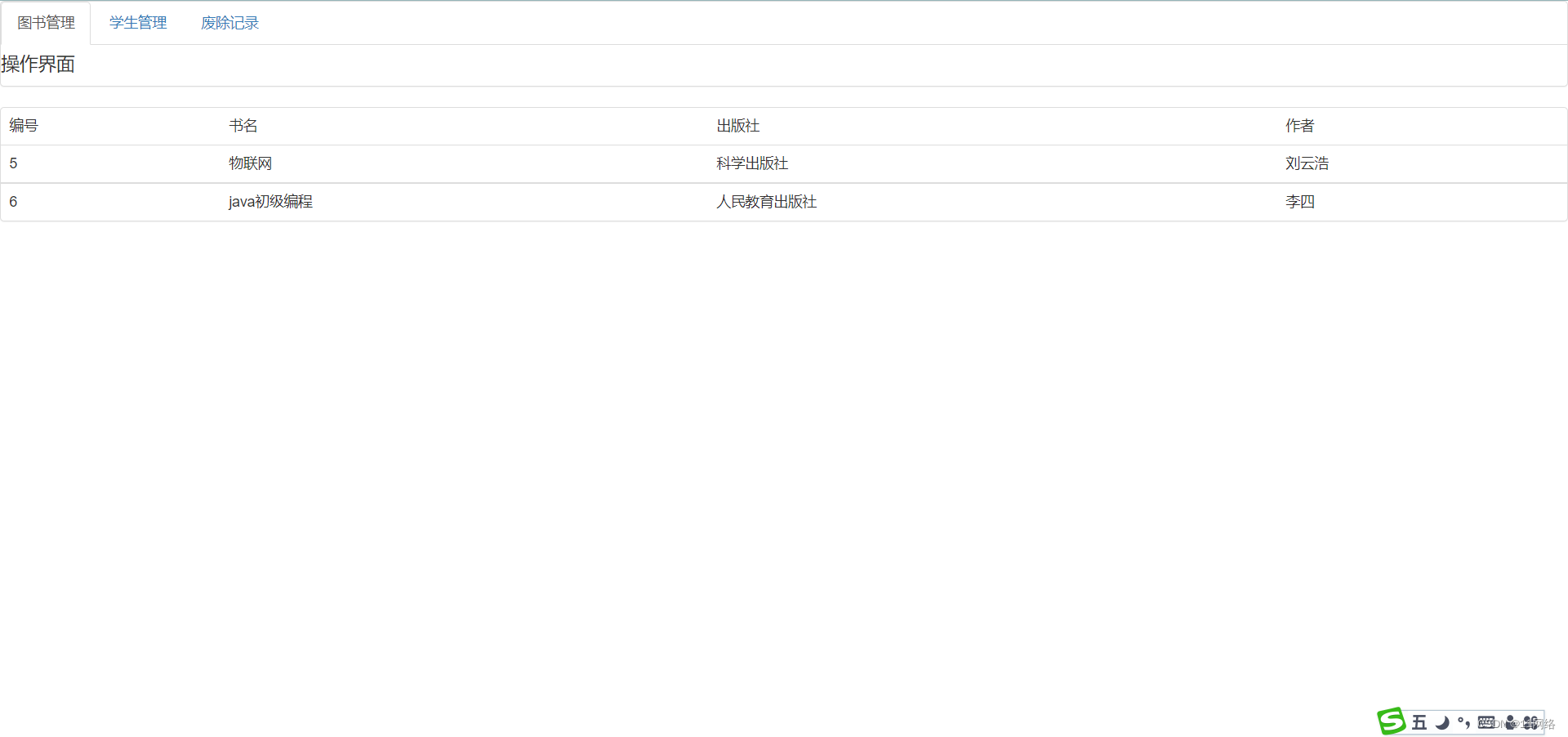

首先考虑一个简单的“与”运算

Y = A & B Y=A\&B Y=A&B

其真值表如下

| A | B | Y | C |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 1 | 1 | 2 |

只有当 A A A与 B B B都为1的时候 Y Y Y才为1,表中 C C C为 A A A与 B B B的数学运算值,即

C = A + B C=A+B C=A+B

将真值表转化为图的形式,其中横坐标

A

B

AB

AB表示

A

A

A和

B

B

B组成的2比特的数。例如:当

A

=

1

A=1

A=1且

B

=

0

B=0

B=0时,

A

B

=

10

(

二进制

)

=

2

(

十进制

)

AB=10(二进制)=2(十进制)

AB=10(二进制)=2(十进制)

观察 C C C的取值与 Y Y Y的关系,可以得到,当 A A A与 B B B的线性加和大于1.5时,可以认为 A & B A\&B A&B为1,小于等于1.5时则为0

因此通过引入一个非线性激活函数,可以将数学运算值转化为“与”运算,该运算可以描述为:

s g n ( A + B − 1.5 ) sgn(A+B-1.5) sgn(A+B−1.5)

其中 s g n sgn sgn表示符号函数

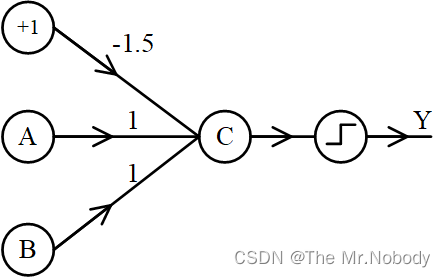

因此一个具有“与”运算功能的神经网络可以表示为

一个“或”运算问题如下

Y = A ∣ B Y=A|B Y=A∣B

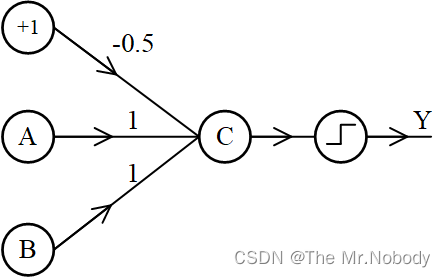

通过上述方式可以得到一个具有“或”运算功能的神经网络可以表示为

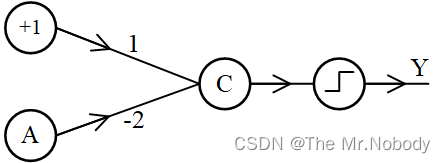

同理可得到具有“非”运算功能的神经元

Y

=

A

˜

Y=\~A

Y=A˜

考虑一个“异或”问题:

Y = A ⊕ B Y=A⊕B Y=A⊕B

这是一个非线性对应关系,无法用一个简单的神经元表示

但是从逻辑上分析,一个“异或”问题可以转化为“与”和“或”问题的组合,即

Y = A ⊕ B = ( A ∣ B ) & ( A ˜ ∣ B ˜ ) Y=A⊕B=(A|B)\&(\~A|\~B) Y=A⊕B=(A∣B)&(A˜∣B˜)

则其对应的神经网络可以表示为

检验一下真值表

| A | B | Y | C1 | C2 | C | Y |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | -0.5 | 1.5 | -0.5 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |

| 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 0 |

可以看到多层感知器可以解决“异或”问题

2. BP算法

待续

参考文献

Rosenblatt, F., 1958. The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological review, 65(6), p.386. ↩︎

![P31[10-1]软件模拟IIC通信协议(使用stm32库函数)(内含:实物连接+IIC时序解释+硬件电路+IIC基本时序单元(起始 终止 发送接收 ))](https://img-blog.csdnimg.cn/8daa1d681c6e45aa986067e0d8329314.png)