边界层气象学期末复习笔记

什么是边界层

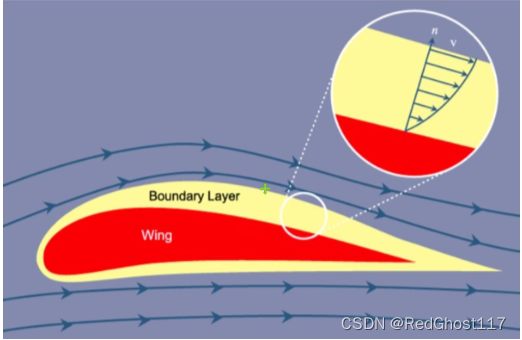

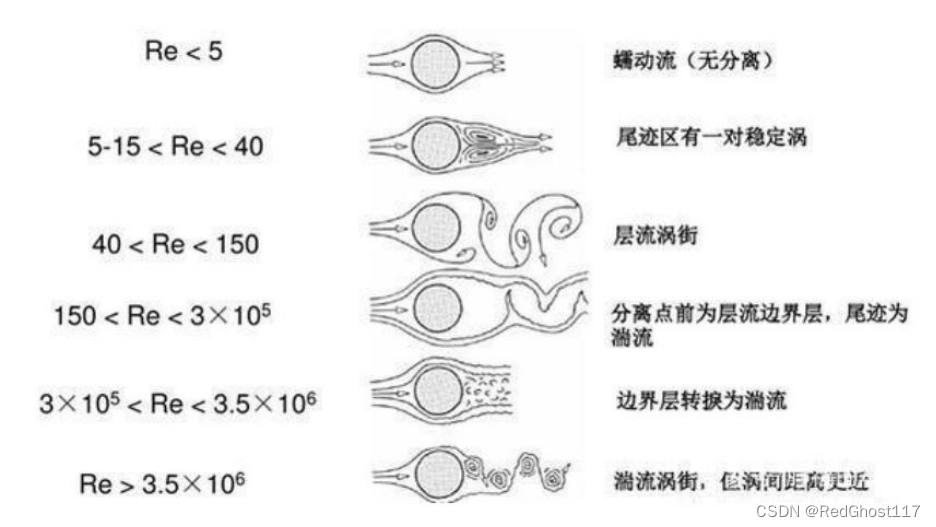

广义上的边界层是:气体流动于平板上方,平板表面的摩擦力和垂直速度切变产生的流体内摩擦力阻滞了固体边界处的气体流动,这样一个流速减少,并低于自由气流速度的区域称为边界层

- 在厚度较少处,流体的流动时层流,称为层流边界层

- 边界层达到某一临界厚度的时候,边界层中的流动经过一段过渡区变为湍流,称为湍流边界层

- 即便是湍流边界层,在紧邻壁面处仍存在一层保持层流的流体层,成为层流内层

层流:平顺、光滑、清晰,没有掺混现象

湍流:杂乱无章、看上去毫无规则

湍流

泰勒和冯卡门对湍流的定义是 “ 湍流是常在流体流过固体表面或者相同流体分层流动中出现的一种不规则的流动”

- 湍流理论四个基本概念:随机性、涡粘性、级串、标度律

- 目前认为湍流的存在和维持有三大类型

- 风切变产生湍流:地表摩擦作用

- 对流产生湍流:地表非绝热加热

- 波产生湍流:开尔文-亥姆霍兹波

- 雷诺通过雷诺实验得出了一个无量纲数雷诺数Re

- 雷诺数:惯性力与粘性力之比,判定流体层流还是湍流状态,雷诺数较小时,粘滞力对流场的影响大于惯性,流场中流速的扰动会因粘滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性对流场的影响大于粘滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的紊流流场

湍流的特点

- 不规则性和随机性:从动力学的观点来看,湍流是不可预测的,多以统计学方法研究

- 扩散性:湍流会引起动量,热量和流动中其他物质的快速扩散,且扩散能力比分子运动强得多

- 大雷诺数特性:雷诺数=惯性力/粘性力

- 涡旋性:湍流内部包含着很多大小不同,相互叠加的,高频的,有漩的三维运动的湍涡

- 耗散性:湍流运动由于分子粘性作用要耗散能量,从大尺度湍涡由于耗散作用分解为更小尺度的湍涡,因此需要不断从外部获取能量,才能维持湍流

- 连续性:湍流是一种连续介质的运动现象

- 流动性

- 间歇性:湍流区和非湍流区边界的时空不确定性

- 猝发与拟序(相干)结构:边界层内外区之间强烈地相互作用时,边界层在空间某个位置上会突然发生局部破裂的现象。即从条带结构到速度剖面的扭曲,再到流场振荡和展向涡旋的产生,最后到条带结构的破碎。猝发现象是近壁区湍流重要的一种拟序运动。说明湍流不是完全无秩序、无内部结构的运动

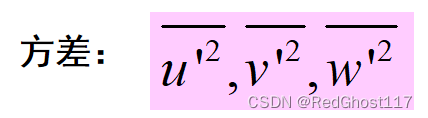

湍流统计参数

- 方差

- 标准差

- 湍流强度:标准差与平均值之比

- 相关系数(自相关,互相关)

湍流统计参数

大气边界层

- 大气边界层是指大气层最底下的一个薄层

- 厚度约为几百米到3公里

- 是大气与下垫面直接发生相互作用的层次,受到分子粘性,湍流摩擦,辐射增温,水汽交换,物质扩散等各种交换作用和地形的影响

- 湍流应力是一个重要的因子

- 与地面的作用时间尺度为1小时甚至更短

大气边界层的重要性

- 为大气供能:太阳辐射大部分会穿过大气层后被地面吸收,通过边界层湍流输送给自由大气

- 污染物大部分被阻挡在边界层中

- 霜、露、雾和最高最低温度预报,实际上都是边界层预报

- 水汽供应:到达自由大气的全部水汽,都是依靠边界层输送上去的

- 雷暴和飓风的发展需要依靠边界层输送的湿空气

- 大约有50%的大气动能在边界层中被耗散

- 海上大气边界层风切变是海洋的主要能源之一

大气边界层湍流运动特性

- 三维,非线性,涡旋运动

- 随机性,扩散性

- 耗散性

湍流维持的三大类型

- 风切变产生:地表摩擦

- 对流产生:地表加热

- 波产生:开尔文——亥姆霍兹波

大气边界层的研究方法

- 野外实验观测

- 实验室物理模拟

- 理论研究

- 数值模拟

大气边界层结构

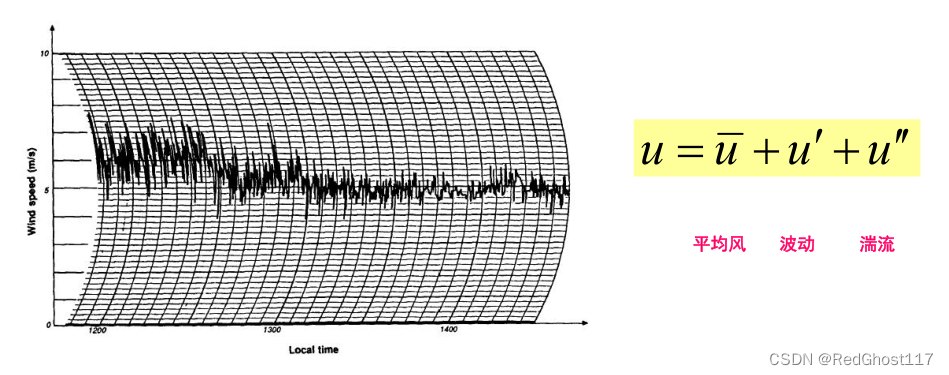

湍流存在下物理量的拆解

- 大气湍流以及大气波动都是叠加在平均场上的

- 物理量比如风速,可以表示为平均风+波动+湍流

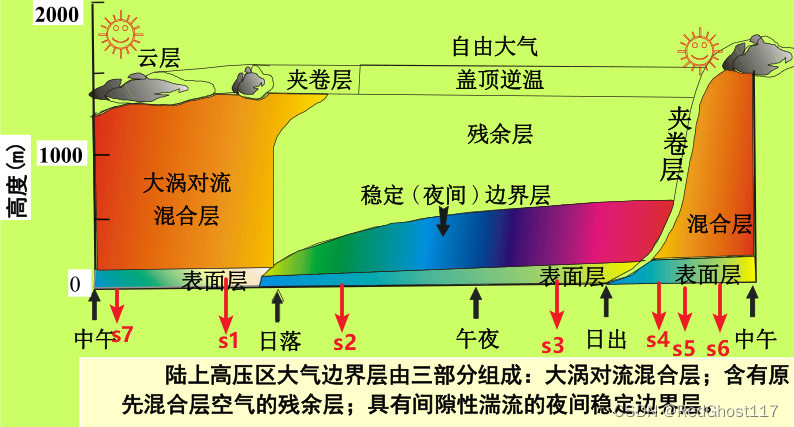

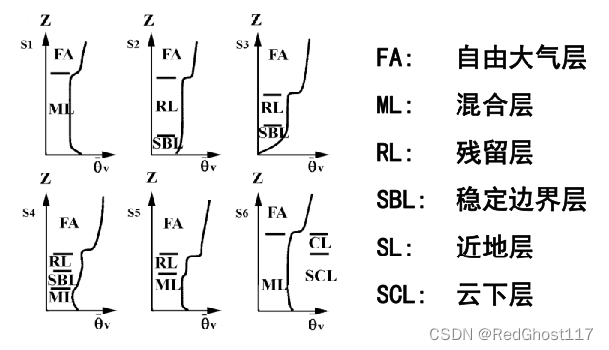

典型条件下大气边界层结构日变化(重点)

- 典型条件:小风,无云,高压区,下垫面为平坦陆地

- 图中不同时段对应的温度垂直廓线

- S1:边界层达到最高,下层是

超绝热过程,地面加热大气非常强,随着高度升高温度剧烈降低,边界层混合均匀温度随高度不变;再上方是夹卷层,存在逆温 - S2:太阳下山地面出现逆温,形成稳定边界层,稳定边界层上方为残留层

- S3:夜间地面逆温增强,热力因素影响减弱,动力因素影响较大,湍流较弱,残留层高度逐渐降低

- S4: 日出后地面开始被加热,逆温消失,有稳定边界层和残余层,稳定边界层由于地面加热湍流作用增强逐渐变为混合层

- S5:地面继续加热,稳定边界层完全消失

- S6:地面继续加热,下方的热泡加热使得残余层变为混合层

- S1:边界层达到最高,下层是

夹卷层

可以看到自由大气下方都有一段逆温层,这段逆温层称为夹卷层

- 对混合层上升的热泡起阻挡作用

- 夹卷作用越强的时候,自由大气在夹卷层中占的百分比就会越大

- 通过夹卷作用将稳定层空气带入边界层内,加热边界层

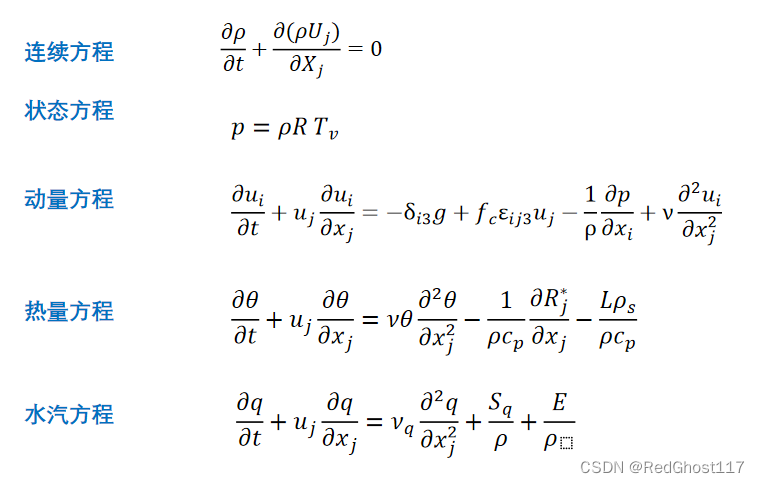

大气边界层支配方程

原始方程组

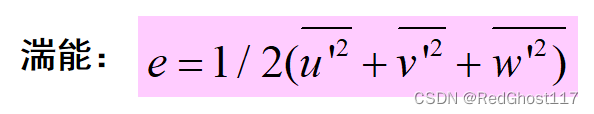

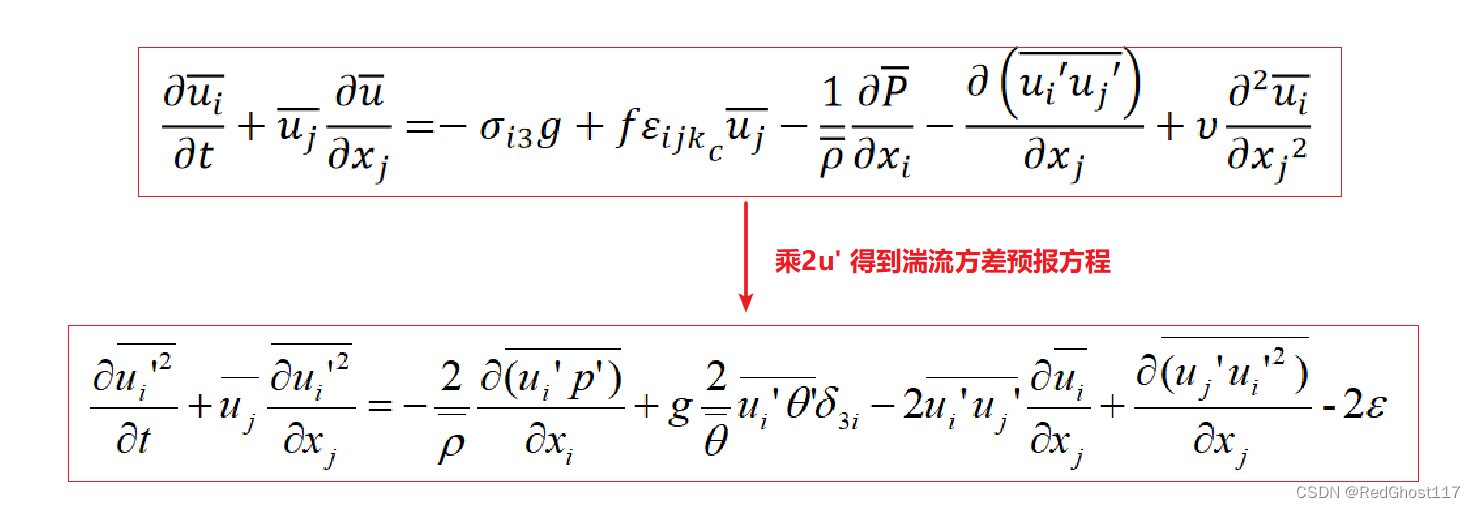

湍流方差及湍能预报方程

方差用来表征湍流运动大小

湍能用来表征湍流能量大小

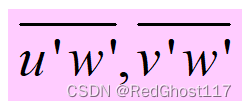

湍流通量

湍流方差预报方程

- 将湍流动量方程乘以

2

u

i

′

2u_{i}^{'}

2ui′得到湍流方差控制方程

- 右侧分别是:气压扰动引起再分配项,浮力作用项,与平均运动相互作用项,湍流输送项,粘性耗散项

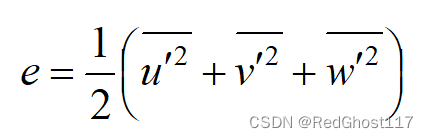

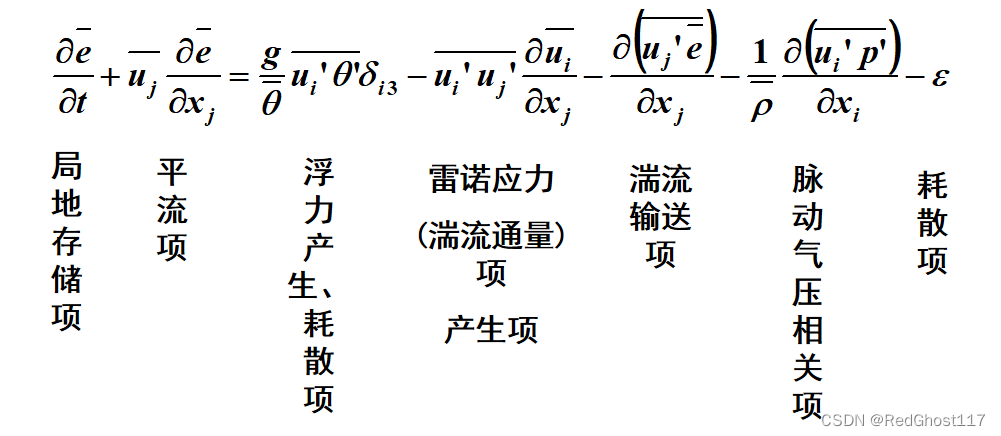

湍流动能收支方程(重点)

将方差预报方程中的某些项用湍能代替

带入后得到湍流动能收支方程

假设湍流场水平均一(对x偏导为0),

w

ˉ

=

0

\bar w=0

wˉ=0并将坐标轴x取在平均风向,湍流能量方程最终表达式为:

假设湍流场水平均一(对x偏导为0),

w

ˉ

=

0

\bar w=0

wˉ=0并将坐标轴x取在平均风向,湍流能量方程最终表达式为:

湍流动能收支方程分析(重点)

- 在收支方程中浮力项和机械产生项相对重要

- 湍流可以由自由浮力对流过程产生(热泡上升产生),也可以由机械过程(风切变)产生,如果是浮力作用其主导地位,边界层处于自由对流状态,否则就是强迫对流状态

浮力项变化

- 晴天白天,地面被加热,该项为正,且越靠近地面越大(不稳定层结)

- 但是在边界层顶的**稳定层结(逆温)**中,该项为负

- 夜间稳定条件下,地面比大气冷的时候,该项为负

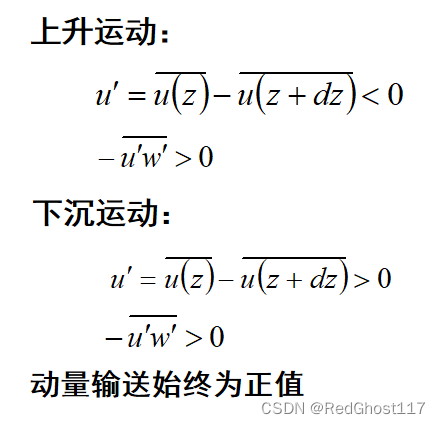

机械产生项

- 当地面平均风速不为0,且存在粗糙源的摩擦时候,这一项通常为正

- 由于切变项和湍流通量项通常为相反符号,再加上前面的负号,使得机械产生项始终为正

- 地面摩擦大,机械产生项大,混合层中风切变减小,贡献几乎为0

- 剪切产生的湍流贡献于水平方向湍流通量,浮力产生的是垂直方向的湍流通量,两者大小不好比较

输送项

- 输送项会改变局地的湍流能量,该项不使湍流产生,也不使湍流消失,只是传递

耗散项

- 耗散项永远使湍流能量减小

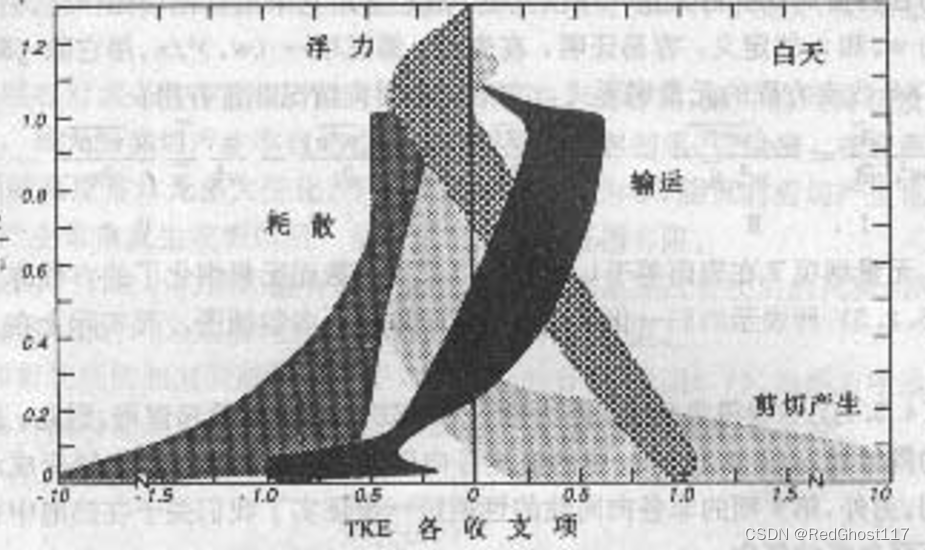

结合图分析

- 耗散项永远为负

- 浮力项白天地面加热,近地面是正,到了边界层顶有逆温,为负

- 机械项:近地面摩擦大,有较大风切变,为正,到了混合层就很小风切变了,

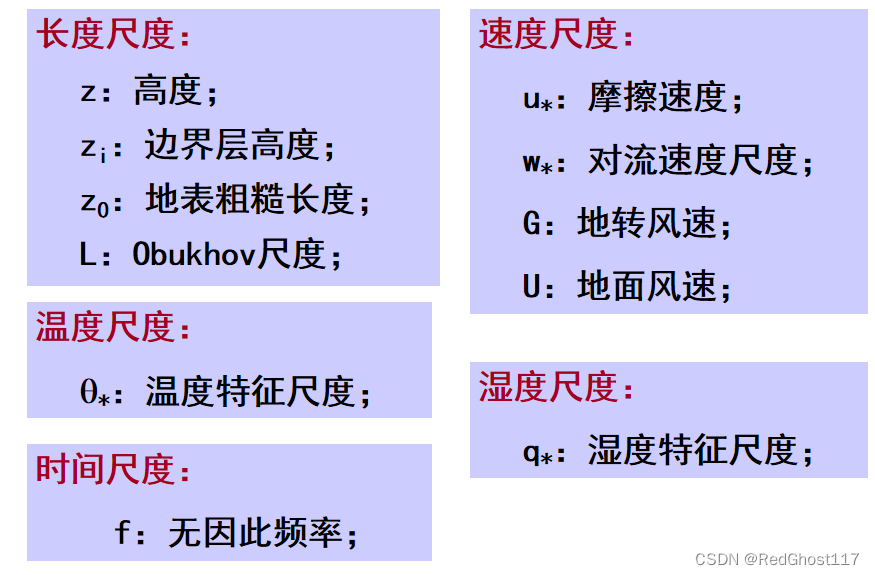

特征尺度

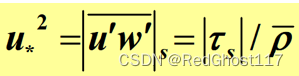

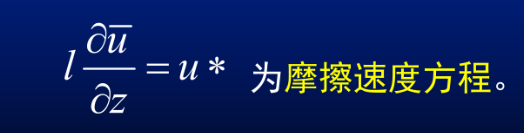

磨擦速度

由雷诺应力的表达式

取 x 轴与表面应力τs 方向一致

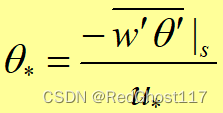

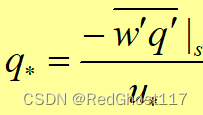

表面层温度尺度

表面层湿度尺度

长度尺度

- 热泡上升到覆盖混合层的稳定层为止,这个高度为长度尺度

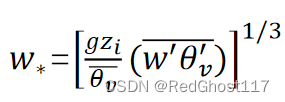

速度尺度

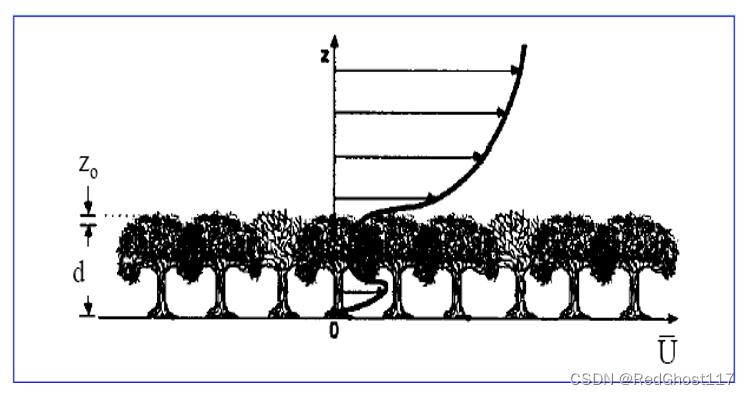

空气动力粗糙度

- 定义为风速为0的高度

- 粗糙元和空气动力粗糙度之间存在一一对应的关系

- 对于特定的地表,空气动力粗糙度一旦被确定,就不再随风速,稳定度,应力而发生变化

零平面位移距离

- 如果各个粗糙元被组合得非常紧密,那这些粗糙元顶部的作用就好像是一个向上位移了的地面

大气稳定度

- 不稳定条件下,气流变成或维持湍流状态

- 稳定条件下,气流变成或维持层流状态

- 湍流产生跟热力和动力都有关

- 热力作用在边界层表现为地表热力性质不均匀

- 热力作用在自由大气表现为空气垂直温度分布差异造成大气层结不稳定

- 动力作用在贴地层表现为:地面摩擦,地形起伏引起的小尺度湍流,其强度随风速、地面粗糙程度据或地形起伏特征及大气稳定度而变化

- 动力作用在大气中表现为:切变湍流,开尔文-亥姆霍次不稳定波

静力稳定度

- 是浮力对流能力的量度

- 与气流运动无关,仅与空气密度有关

动力稳定度

- 与气流运动有关,即使空气处于静力稳定,风切变也能产生动力湍流

- 风切变超过一定阈值,做层流运动的流体就会变得动力不稳定

- 比如开尔文-亥姆霍次不稳定波

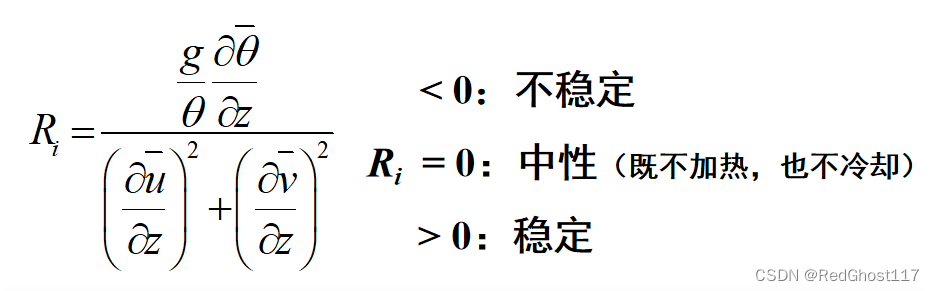

理查森数

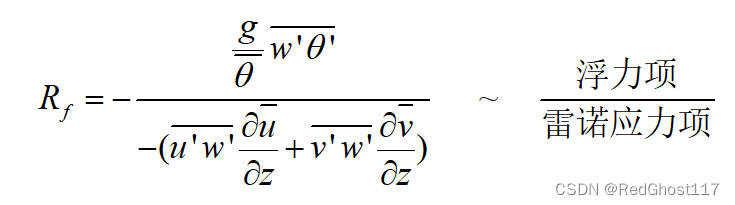

通量理查森数

- 就是浮力项/机械产生项

- 衡量的是机械产生率与浮力的消耗

- 将1作为阈值,小于1就是供应大于消耗,湍流增强,不稳定;大于1就是消耗大于供给,湍流减弱,稳定;等于1就是相当,中性

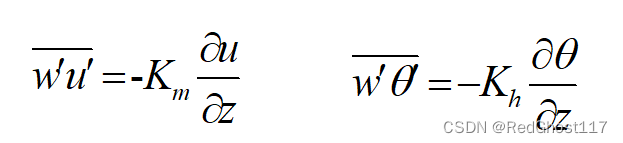

梯度理查森数

- 根据混合长理论有如下推论

带入通量理查森数之后可以得到

- 湍流开始的临界值 R c 取值约为 0.21 0.25 R_c取值约为0.21~0.25 Rc取值约为0.21 0.25

- 小于

R

c

R_c

Rc,说明供应大,消耗少,层流变湍流

(这儿没搞明白)

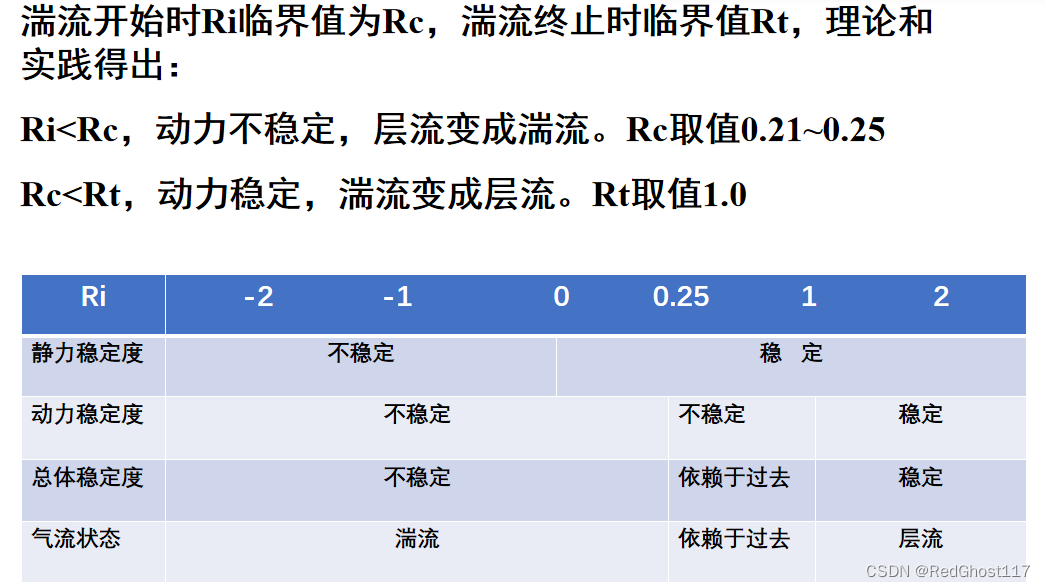

总体理查森数

用差分形式代替梯度形式,让计算起来可行

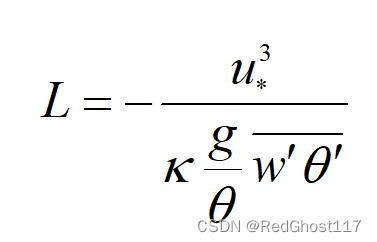

Monin-Obukhov长度

莫宁和奥布霍夫认为,在定常,水平均匀、无相变的近地面层,大气的运动学和热力学结构仅仅取决于大气湍流状况。将摩擦速度,热通量和浮力因子等进行组合可以得到一个具有长度量纲的特征量L,即为奥布霍夫长度

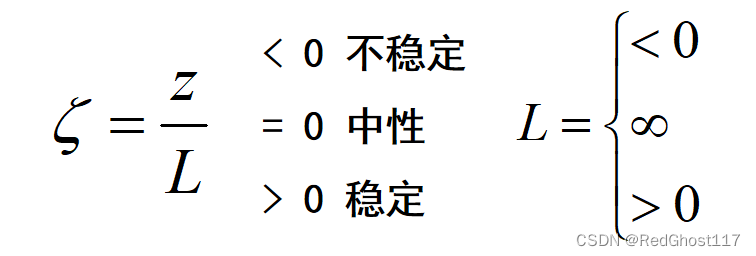

- 物理意义:L与浮力产生项和机械产生项相等时的高度乘比例即 z ( 两者相同时候的高度 ) = ζ ( 比例系数 ) × L z(两者相同时候的高度)=\zeta(比例系数) \times L z(两者相同时候的高度)=ζ(比例系数)×L

- 根据

ζ

可以判断大气稳定度

\zeta可以判断大气稳定度

ζ可以判断大气稳定度

闭合理论

雷诺平均法导出的平均量方程,产生了方差项和协方差项,使未知数个数大于方程个数,使得方程不闭合,通过经验方法将增加的湍流协方差项等未知量表达出来的公式,称为湍流闭合参数化方案,也称之为方程的闭合理论

近地层相似理论

任何一个近地层湍流规律其中的变量均以适当的特征尺度做无量纲化,无量纲方程仅仅是稳定因子(z/L)的函数关系

常用的特征尺度变量

近地面风随高度变化

- 摩擦速度方程:

求解

- 求解需要一个边界条件(下边界为z0,并不是从地面的0,由地面粗糙度影响)和混合长l

- 混合长的确定:

- 在中性层结下l=kz k是卡曼常数,一般取0.4

- 非中性层结下的l就与层结有关

- 摩擦速度方程假设l=kz,积分后得到 u = u ∗ κ l n z + C u=\frac{u_*}{\kappa}lnz+C u=κu∗lnz+C,可中性层结下风速随高度是对数变化

- 非中性层结下,风随高度满足指数分布

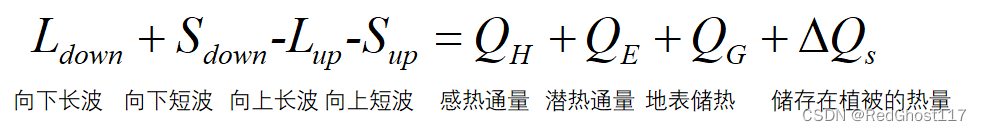

近地面层下垫面能量平衡

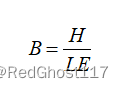

Bowen比

- 感热通量与潜热通量的比值

![编译DPDK出现[-Werror=implicit-fallthrough=]错误](https://img-blog.csdnimg.cn/fcc9da954c4e4abf8e0a81af6f986161.png)