目录:

- 引言:当“学科孤岛”遇上“创新浪潮”

- 透视现状:学科交叉融合的“热望”与“冰壁”

- 他山之石:国际交叉融合模式与评价的“镜与灯”

- AI赋能:重构学科交叉评价的内涵、要素与方法论

- 4.1. 基本内涵:从“知识叠加”到“价值涌现”

- 4.2. 评价要素:超越“单点指标”的“网络化考量”

- 4.3. 方法体系:构建“数据驱动”与“专家智慧”的混合智能

- 架构蓝图:一个AI驱动的学科交叉评价系统畅想

- 5.1. 系统逻辑架构

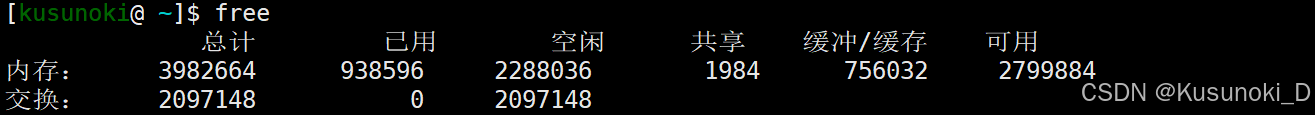

- 5.2. 核心技术与Python代码示例:洞察交叉的“蛛丝马迹”

- 5.3. 评价流程展望

- 结语:迈向“无界共创”的智能评价新纪元

1. 引言:当“学科孤岛”遇上“创新浪潮”

在当今这个高度复杂且瞬息万变的世界,单一学科的知识和方法论早已不足以应对层出不穷的全球性挑战——从气候变化到公共卫生危机,从人工智能伦理到可持续发展。学科交叉融合,不再仅仅是一个时髦的口号,而是驱动原始创新、解决复杂问题的关键引擎。然而,如何科学、有效地评价这种融合的深度、广度与成效,却一直是学术界和科研管理部门面临的“阿喀琉斯之踵”。传统的评价体系往往囿于单一学科的壁垒,难以捕捉交叉融合所带来的“1+1>2”的涌现价值。本文将探讨如何借鉴人工智能的思维与技术,构建一套更智能、更全面的学科交叉融合评价体系,打破“学科孤岛”,迎接“创新浪潮”。

2. 透视现状:学科交叉融合的“热望”与“冰壁”

“热望”:政策导向与现实需求的双重驱动

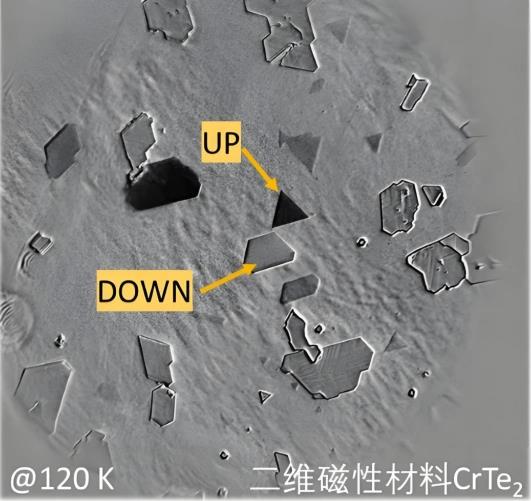

近年来,从国家层面到科研机构,对学科交叉融合的重视程度前所未有。各类交叉学科研究中心、跨领域合作项目如雨后春笋般涌现。这背后,既有国家战略层面对原始创新能力的渴求,也有解决实际复杂问题对多学科视角和方法的迫切需求。例如,AI+医疗、AI+材料、AI+金融等,无一不是学科交叉的产物,并展现出巨大的应用前景。

“冰壁”:评价体系的滞后与困境

尽管热情高涨,但现实的“冰壁”依然坚硬:

- 评价标准模糊:如何界定“真交叉”与“浅合作”?交叉的深度如何衡量?

- 成果认定困难:交叉成果往往发表在非传统顶级期刊,或以新型模式(如开源软件、数据集、专利组合)呈现,传统评价体系难以全面覆盖。

- 团队评价缺失:交叉研究更强调团队协作,但现有评价多侧重个体贡献,难以体现团队的协同效应和组织模式的创新。

- 周期不匹配:真正的学科交叉融合往往需要更长的孕育期,短期导向的评价可能扼杀潜在的重大突破。

这些“冰壁”直接影响了科研人员投身交叉研究的积极性,也制约了交叉学科的健康发展。

3. 他山之石:国际交叉融合模式与评价的“镜与灯”

放眼全球,不少发达国家和顶尖科研机构在促进学科交叉方面已积累了宝贵经验:

- 模式创新:

- 问题导向的研究中心:如斯坦福大学的Bio-X计划,围绕重大生物医学问题,汇聚不同学科的科学家协同攻关。

- 种子基金与灵活资助:鼓励探索性的、高风险的交叉研究初期探索。

- 物理空间的融合设计:通过设计共享实验室、交流空间,促进不同学科研究人员的日常互动与思想碰撞。

- 评价探索:

- 多元化同行评议:邀请来自不同学科背景的专家参与评审,确保评价视角的全面性。

- 重视“影响力”而非仅“引用数”:考察研究成果对政策制定、产业发展、社会进步的实际贡献。

- 过程性评价与长期评价结合:关注研究过程中的合作深度、知识转移效率,并给予更长的评价周期。

- 组合式评价指标:例如,英国的REF (Research Excellence Framework) 评价体系,会综合考量研究产出(Outputs)、影响力(Impact)和研究环境(Environment),其中研究环境就包含了对跨学科合作的支持。

这些国际经验为我们提供了有益的“镜与灯”,指明了评价体系改革的方向,即更加注重过程、影响、协同和长期价值。

4. AI赋能:重构学科交叉评价的内涵、要素与方法论

人工智能技术,特别是自然语言处理(NLP)、知识图谱、机器学习等,为我们破解学科交叉评价难题提供了全新的武器。

4.1. 基本内涵:从“知识叠加”到“价值涌现”

学科交叉融合的评价,其核心内涵应是评估其是否实现了价值涌现 (Emergence)。这不仅仅是多个学科知识的简单“物理叠加”,而是通过深度融合,催生出新的理论、新的方法、新的视角,乃至新的学科分支,解决了单一学科无法解决的复杂问题。评价体系需要能够识别和度量这种“涌现性”。

4.2. 评价要素:超越“单点指标”的“网络化考量”

传统的评价要素往往聚焦于个体研究者或单一成果的指标(如论文数量、引用次数、期刊因子)。对于学科交叉融合,我们需要引入更“网络化”的考量:

- 知识融合度 (Knowledge Integration Depth):

- 研究问题是否真正需要多学科知识?

- 研究方法是否体现了多学科理论和工具的有机结合?

- 研究成果是否产生了新的交叉知识点?

- 团队协作度 (Team Collaboration Synergy):

- 团队成员背景的多样性与互补性如何?

- 团队内部沟通与知识共享的效率如何?

- 是否存在有效的跨学科合作机制与文化?

- 创新突破度 (Innovation & Breakthrough Potential):

- 研究是否开辟了新的研究方向或领域?

- 是否解决了领域内的关键瓶颈问题?

- 是否具有产生颠覆性技术或重大社会影响的潜力?

- 影响力广度 (Impact Breadth & Reach):

- 成果是否不仅在学术界产生影响,也对产业界、政策制定、公众认知等产生积极作用?

- 成果的传播途径是否多样化?

- 可持续发展性 (Sustainability & Scalability):

- 交叉研究方向是否具有持续发展的潜力?

- 形成的交叉团队或平台是否具有可持续性?

- 研究模式和成果是否具有推广和复制的价值?

4.3. 方法体系:构建“数据驱动”与“专家智慧”的混合智能

单一的定量或定性评价方法都有其局限性。AI的介入,可以帮助我们构建一个数据驱动与专家智慧深度融合的混合智能评价体系。

- 数据驱动的洞察 (Data-Driven Insights):

- 利用NLP技术分析科研文本(论文、项目申请书、专利),提取主题、识别知识交叉点、评估创新性。

- 构建科研合作网络知识图谱,分析学者、机构间的合作模式、强度与广度,识别关键枢纽和新兴交叉领域。

- 通过机器学习模型,基于历史数据预测交叉研究的成功概率或潜在影响力。

- 专家智慧的导航 (Expert Wisdom Guidance):

- AI生成的分析结果为专家评审提供更全面、客观的参考信息,辅助专家判断。

- 专家经验可以用于校准和优化AI模型,弥补纯数据分析可能存在的偏见或盲点。

- 对于高度创新和难以量化的“涌现性”成果,专家的定性判断依然不可或缺。

5. 架构蓝图:一个AI驱动的学科交叉评价系统畅想

5.1. 系统逻辑架构

我们可以设想一个模块化的AI驱动评价系统: