外部排序

文章目录

- 外部排序

- 11.1 外存信息的存取

- 11.2 外部排序的方法

- 11.3 多路平衡归并的实现 - 增加k

- 11.4 置换-选择排序 - 减少m

- 11.5 最佳归并树

外部排序 指的是大文件的排序,即待排序的记录存储在外存储器 上,在排序过程中需进行多次的内、外存之间的交换。

11.1 外存信息的存取

计算机一般有 两种存储器: 内存储器(主存)和外存储器(辅存)。

-

内存的信息可随机存取,且存取速度快,但价格贵、容量小。

-

外存储器包括磁带和磁盘(或磁鼓),前者为顺序存取的设备,后者为随机存取的设备。

1、磁带信息的存取

磁带是薄薄涂上一层磁性材料的一条窄带。

磁带不是连续运转的设备,而是一种启停设备(启停时间约为 5 毫秒),它可以根据读 /写的需要随时启动和停止。由千读/写信息应在旋转稳定时进行,而磁带从静止状态启 动后,要经过一个加速的过程才能达到稳定状态;反之,在读/写结束后,从运动状态到完 全停止,要经过一个减速的过程。因此,在磁带上相邻两组字符组(记录)之间要留一空白 区,叫做 间隙 IRG(lnter Record Gap) 。

在每次写信息时, 将若干个字符组合并成一块后一次写入磁带。 于是,每个字符组间就没有 IRG,而变成 块间的间隙 IBG(lnter Block Gap) , 从而可以减少IRG 的数目,提高磁带的利用率,块的长度大于 IBG 的长度。

成块还可减少I/O操作。 因为一次1/0操作可把整个物理块都读到内存缓冲区中. 然后再从缓冲区中取出所需要的信息(一个字符组)。每当要读一个字符组时,首先要查 缓冲区中是否已有,若有,则不必执行I/O操作,直接从缓冲区读取即可。

在磁带上 读写一块信息所需的时间 由两部分组成: TI/O = ta + n · tw

- ta 为延迟时间,读/写头到达传输信息所在物理块起始位置所需时间;

- tw 为传输一 个字符的时间。

缺点:

由于磁带是 顺序存取 的设备,则读/写信息之前先要进行顺序查找,并且当读/写头位于磁带尾端,而要读的信息在磁带始端时,尚需使磁带倒转运动。这是顺序存取设备的主要缺点,它使检索和修改信息很不方便。

2、磁盘信息的存取

磁盘是一种 直接存取 的存储设备(DASO)。它的容量大、速度快,存 取速度比磁带快得多。

磁盘可以是单片的,也可以由若干盘片组成盘组。每一片上有两个面。以 6 片盘组为例,由于最顶上和最低下盘片的外侧面不存信息,所以总共只有10个面可用来保存信 息。盘片装在一个主轴上,并绕主轴高速旋转,当磁道在读/写头下通过时,便可以进行信息的读/写。

把磁盘分为 固定头盘和活动头盘 :

- 固定头盘的每 一道上都有独立的磁头,它是固定不动的,专负责读/写某一 道上的信息。

- 活动头盘的磁头是可移动的。盘组也是可变的。一个 面上只有一个磁头,它可以从该面上的一道移动到另一道。 磁头装在一个动臂上,不同面上的磁头是同时移动的,并处 于同一圆柱面上。各个面上半径相同的磁道组成一个圆柱 面,圆柱面的个数就是盘片面上的磁道数。

在磁盘上标明一个具体信息必须用一个三维地址:柱面号、盘面号、块号

- 柱面号确定读/写头的径向运动,

- 块号确定信息在盘片圆圈上的位置。

在磁盘上读写一块信息步骤:

- 首先必须找柱面,移动臂使磁头移 动到所需柱面上(称为定位或寻查);

- 然后等待要访问的信息转到磁头之下;

- 最后,读/写所需信息。

在磁盘上读写一块信息所需的时间 由 3 部分组成: TI/O = tseek + tla + twm

- tseek 为寻查时间(seek time) , 即读/写头定位的时间;

- tla 为等待时间(latency time), 即等待信息块的初始位置旋转到读写头下的时间;

- twm 为传输时间(transmission time)

内外存之间的数据交换原理:

11.2 外部排序的方法

外部排序基本上由两个相对独立的阶段组成:

- 按可用内存大小,将外存上含 n 个记录的文件分成若干长度为 l 的子文件或段(segment),依次读入内存并利用有效的内 部排序方法对它们进行排序,并将排序后得到的有序子文件重新写入外存,通常称这些有序子文件为归并段或顺串(run);

- 对这些归并段进行逐趟归并,使归并段(有序的子文件)逐渐由小至大,直至得到整个有序文件为止

外部排序所需总的时间=内部排序(产生初始归并段)所需的时间(m * tIS) + 外存信息读写的时间(d * tIO) + 内部归并所需的时间(s * utmg)

- tIS:为得到一个初始归并段进行内部排序所需时间的均值;

- m:为经过内部排序之后得到的初始归并段的个数I

- tIO:是进行一次外存 读/写时间的均值;取决于所用的外存设备;

- d:为总的读/写次数

- utmg:对u 个记录进行内部归并所需时间;

- s :为归并的趟数;

tIO 比 tmg大得多,所以提高外排的效率应主要 着眼于减少外存信息读写的次数d

假设在每个物理块可以容纳 200个记录,则每一趟归并需进行 50 次“读” 和 50 次“写"’

利用 2-路归并:4 趟 * 100 + 100 内部排序 = 500 次的读/写。

利用 5-路归并:2 趟 * 100 + 100 内部排序 = 300 次的读/写。

可见,对同一文件而言,进行外排时所需读/写外存的次数和归并的趟数 s成正比。

对m个初始归并段进行k-路平衡归并时,归并的趟数 s = ⌊ logkm ⌋ —— 可见,若增加 K 或减少m 便能减少s。

若能增加初始归并段的长度则可减少初始归并段数量m

例子:

11.3 多路平衡归并的实现 - 增加k

每一趟从m个归并段得到 ⌈m/k⌉ 归并段。这种归并方法称为 k-路平衡归并

使用k路平衡归并策略,选出一个最小元素需要对比关键字(k-1)次,所以增加k会导致内部归并所需时间增加

eg:8路平衡归并,从公企归并段中选出一个最小元素需要对比关键字7次

“败者树"(Tree of Loser):可视为一棵完全二叉树)(根节点上多了一个结点)。k个叶结点分别是当前参加比较的元素,非叶子结点用来记忆左右子树中的“失败者”,而让胜者往上继续进行比较,一直到根结点。目的- 使k元素的关键字对比次数变少

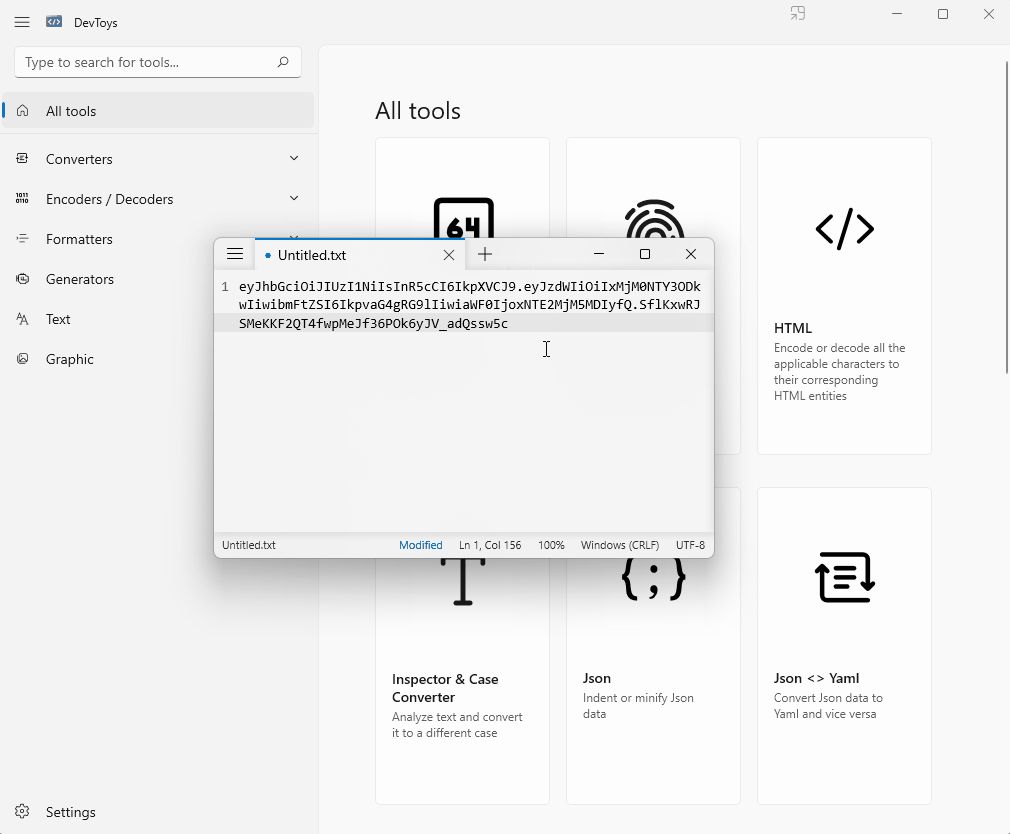

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1 // 禁用 Visual Studio 的安全警告(例如 scanf 的安全问题)

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <limits.h>

// 定义状态码,用于表示函数执行的成功或失败

#define OK 1

#define OVERFLOW -2

#define ERROR -1

// 栈的初始大小

#define STACK_INIT_SIZE 4

// 定义归并段的数量

#define K 5

// 定义最大键值和最小键值

#define MAXKEY INT_MAX // 表示归并段结束的特殊键值

#define MINKEY INT_MIN // 用于初始化败者树的虚拟键值

// 定义状态类型

typedef int Status;

// 定义栈的结构体

typedef struct {

int* base; // 栈的基地址(栈底)

int* top; // 栈顶指针

int stacksize; // 栈的当前容量

} SqStack;

// 定义键值类型

typedef int KeyType;

// 定义败者树,大小为 K

typedef int LoserTree[K];

// 定义外部节点结构体

typedef struct {

KeyType key; // 外部节点的键值

} ExNode, External[K + 1]; // 外部节点数组,大小为 K + 1(用于败者树)

/**

* 初始化栈

* @param S 栈的指针

* @return 成功返回 OK,失败返回 OVERFLOW

*/

Status InitStack(SqStack* S) {

S->base = (int*)malloc(STACK_INIT_SIZE * sizeof(int)); // 分配栈的初始内存

if (!S->base)

exit(OVERFLOW); // 内存分配失败,退出程序

S->top = S->base; // 初始化栈顶指针为栈底

S->stacksize = STACK_INIT_SIZE; // 初始化栈的容量

return OK; // 初始化成功

}

/**

* 向栈中压入元素

* @param S 栈的指针

* @param e 要压入的元素

* @return 成功返回 OK,失败返回 OVERFLOW

*/

Status Push(SqStack* S, int e) {

// 如果栈已满,则需要扩容

if (S->top - S->base >= S->stacksize) {

int* new_base = (int*)realloc(S->base, (S->stacksize + STACK_INIT_SIZE) * sizeof(int)); // 重新分配内存

if (!new_base) {

return OVERFLOW; // 内存分配失败,返回错误

}

S->base = new_base; // 更新栈底指针

S->stacksize += STACK_INIT_SIZE; // 更新栈的容量

}

*S->top++ = e; // 将元素压入栈顶,并移动栈顶指针

return OK; // 成功返回 OK

}

/**

* 从栈中弹出元素

* @param S 栈的指针

* @param e 用于存储弹出元素的变量

* @return 成功返回 OK,失败返回 ERROR

*/

Status Pop(SqStack* S, int* e) {

if (S->top == S->base) {

return ERROR; // 如果栈为空,返回错误

}

*e = *(--S->top); // 弹出栈顶元素,并移动栈顶指针

return OK; // 成功返回 OK

}

/**

* 调整败者树的某个节点

* @param ls 败者树

* @param b 外部节点数组

* @param s 当前要调整的节点索引

*/

void Adjust(LoserTree ls, External b, int s) {

int t, tmp;

// 计算当前节点的父节点索引

t = (s + K) / 2; // 公式:(s + K) / 2,用于找到父节点索引

// 从当前节点向上调整到根节点

while (t > 0) {

// 如果当前节点的值大于父节点的值

if (b[s].key > b[ls[t]].key) {

tmp = s; // 交换当前节点和父节点

s = ls[t];

ls[t] = tmp;

}

t = t / 2; // 继续向上调整

}

ls[0] = s; // 更新胜者节点(ls[0] 始终存储当前胜者)

}

/**

* 创建败者树

* @param ls 败者树

* @param b 外部节点数组

*/

void CreateLoserTree(LoserTree ls, External b) {

int i;

// 初始化外部节点的虚拟节点(用于处理特殊情况)

b[K].key = MINKEY; // 第 K 个外部节点的键值设置为 MINKEY

// 初始化败者树的叶子节点(归并段的索引)

for (i = 0; i < K; i++) {

ls[i] = K; // 初始化败者树的叶子节点为虚拟节点

}

// 从最后一个叶子节点开始调整败者树

for (i = K - 1; i >= 0; i--) {

Adjust(ls, b, i); // 调整败者树

}

}

/**

* K 路归并

* @param ls 败者树

* @param b 外部节点数组

* @param S 栈数组

*/

void K_merge(LoserTree ls, External b, SqStack* S) {

int i, q;

// 从每个栈中弹出第一个元素作为初始值

for (i = 0; i < K; i++) {

Pop(&S[i], &b[i].key); // 从第 i 个栈中弹出第一个元素

}

// 创建败者树

CreateLoserTree(ls, b);

// 当胜者节点的值不为 MAXKEY 时,继续归并

while (b[ls[0]].key != MAXKEY) {

q = ls[0]; // 获取当前胜者节点(ls[0] 始终存储胜者索引)

printf("%d ", b[q].key); // 输出胜者节点的值

// 从胜者节点的栈中弹出下一个元素

Pop(&S[q], &b[q].key);

// 调整败者树

Adjust(ls, b, q);

}

printf("\n"); // 输出换行符

}

/**

* 主函数

*/

void main() {

int i, j;

int e;

SqStack S[K]; // 每个归并段对应一个栈

LoserTree ls; // 败者树

External b; // 外部节点数组

// 初始化每个归并段的栈

for (i = 0; i < K; i++) {

InitStack(&S[i]); // 初始化第 i 个栈

Push(&S[i], MAXKEY); // 将 MAXKEY 压入栈底,表示归并结束

// 输入 3 个元素

for (j = 0; j < 3; j++) {

printf("S[%d] push: ", i);

scanf("%d", &e); // 从标准输入读取一个整数

Push(&S[i], e); // 将读取的整数压入栈中

}

}

// 执行 K 路归并

K_merge(ls, b, S);

}

11.4 置换-选择排序 - 减少m

m是外部文件经过内部排序之后 得到的初始归并段的个数,

m = ⌈n/l⌉, 其中 n 为外部文件中的记录数,l 为初始归并段中的记录数

注意事项:

- 当归并段为空时,选择工作区内最小数

- 当归并段不为空时,选择工作区内【大于归并段最大值的-归并段最后一个值】最小数

- 不能被放进归并段时,需重新创建一个归并段

11.5 最佳归并树

2路归并

多路归并

补充虚段

k路最佳归并树:

- 一定是一棵严格的 k叉树

- 只有度为0和度为k的结点

添加虚段的数量:

初始归并段数量 + 虚段数量 = n0 = 度为0的结点数

度为k的结点数 = nk

① 总结点数 = n = n0 + nk

② 叉的数量 = 分支结点 nk * 每个分支结点发出的分叉数 k = 除根节点外的其他结点都被一个分叉连着 n - 1 即 nk * k = n - 1

① 和 ② => n0 =(k-1)nk + 1 => nk = (n0 - 1) / (k - 1) 如果是“严格k叉树”一定能除得尽

① 若(初始归并段数量 -1) % (k-1)=0,说明刚好可以构成严格k叉树,此时不需要添加虚段

② 若(初始归并段数量 -1) % (k-1) = u ≠ 0,则需要添加虚段(k-1) - u个

例题:设外存上有120个初始归并段,进行12路归并时,为实现最佳归并,需要补充的虚段个数是()

A.1 B.2 C.3 D.4(120 - 1)% (12 - 1) = 9; 则补充 (12 - 1) - 9 = 2

例题:已知三叉树T中6个叶结点的权分别是2,3,4,5,6,7,T的带权(外部)路径长度最小的是()

A.27 B.46 C.54 D.56(6 - 1)% (3 - 1) = 1 ≠ 0; 需要补充的虚段个数是1;则变成【0,2,3,4,5,6,7】,WPLmin = (2+3)*3 + (4+5)*2 + (6+7)*1 = 15 + 18 + 13 = 46

参考:

教材:严蔚敏《数据结构》(C语言版).pdf

视频:

外部排序

败者树

置换选择排序

博客:

多路平衡归并败者树(Tree of Loser)算法