文章目录

- 1、简介

- 2、RNN 网络原理

- 3、PyTorch RNN 层的使用

- 3.1、RNN送入单个数据

- 3.2、RNN层送入批量数据

- 4、RNN三个维度

- 4.1、解释

- 4.2、输入数据的组织

- 4.3、示例

- 4.4、为什么需要这种格式?

- 4.5、小结

🍃作者介绍:双非本科大三网络工程专业在读,阿里云专家博主,专注于Java领域学习,擅长web应用开发、数据结构和算法,初步涉猎人工智能和前端开发。

🦅个人主页:@逐梦苍穹

📕所属专栏:人工智能

🌻gitee地址:xzl的人工智能代码仓库

✈ 您的一键三连,是我创作的最大动力🌹

1、简介

学习目标:

- 掌握RNN网络原理

- 掌握PyTorch RNN api

上一篇讲了词嵌入层,可以将文本数据映射为数值向量,进而能够送入到网络进行计算。

不清楚的可以复习一下:https://xzl-tech.blog.csdn.net/article/details/140942295

但是,还存在一个问题,文本数据是具有序列特性的,如果颠倒了顺序,那么可能就会表达不同的意思。

为了能够表示出数据的序列关系我们需要使用循环神经网络(Recurrent Nearal Networks, RNN) 来对数据进行建模,RNN 是一个 具有记忆功能的网络,它作用于处理带有序列特点的样本数据。

本文将会带着大家深入学习 RNN 循环网络层的原理、计算过程,以及在 PyTorch 中如何使用 RNN 层。

2、RNN 网络原理

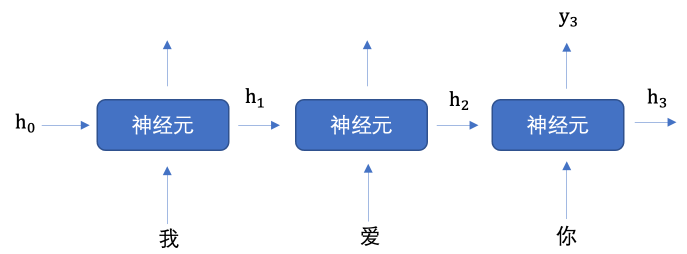

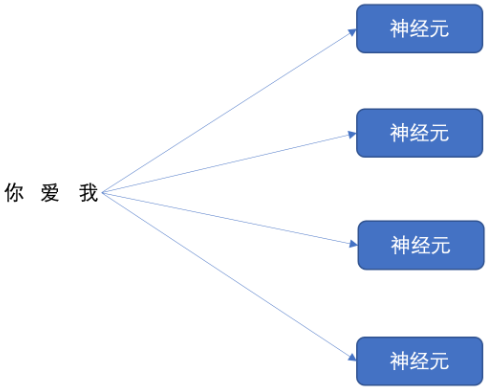

当我们希望使用循环网络来对 “我爱你” 进行语义提取时,RNN 是如何计算过程是什么样的呢?

上图中 h 表示隐藏状态, 每一次的输入都会有包含两个值:上一个时间步的隐藏状态、当前状态的输入值,输出当前时间步的隐藏状态。

上图中,为了更加容易理解,虽然我画了 3 个神经元, 但是实际上只有一个神经元,

“我爱你” 三个字是重复输入到同一个神经元中。

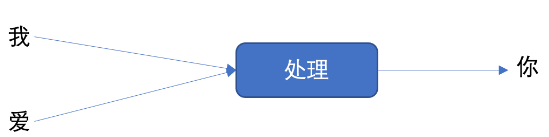

接下来,我们举个例子来理解上图的工作过程,假设我们要实现文本生成,也就是输入 “我爱” 这两个字,来预测出 “你”,其如下图所示:

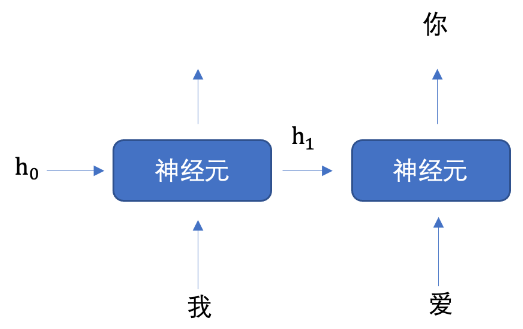

我们将上图展开成不同时间步的形式,如下图所示:

我们首先初始化出第一个隐藏状态,一般都是全0的一个向量,然后将 “我” 进行词嵌入,转换为向量的表示形式,送入到第一个时间步,然后输出隐藏状态 h1,

然后将 h1 和 “爱” 输入到第二个时间步,得到隐藏状态 h2,

将 h2 送入到全连接网络,得到 “你” 的预测概率。

那么,你可能会想,循环网络只能有一个神经元吗?

我们的循环网络网络可以有多个神经元,如下图所示:

我们依次将 “我爱你” 三个字分别送入到每个神经元进行计算,

假设 词嵌入时,“我爱你” 的维度为 128,经过循环网络之后,“我爱你” 三个字的词向量维度就会变成 4

所以, 我们理解了循环神经网络的的神经元个数会影响到输出的数据维度。

每个神经元内部是如何计算的呢?

隐藏状态

h

t

h_t

ht的更新公式:

h

t

=

tanh

(

W

i

h

x

t

+

b

i

h

+

W

h

h

h

(

t

−

1

)

+

b

h

h

)

h_t = \tanh(W_{ih} x_t + b_{ih} + W_{hh} h_{(t-1)} + b_{hh})

ht=tanh(Wihxt+bih+Whhh(t−1)+bhh)

上述公式中:

- W i h W_{ih} Wih 表示输入数据的权重

- b i h b_{ih} bih 表示输入数据的偏置

- W h h W_{hh} Whh 表示输入隐藏状态的权重

- b h h b_{hh} bhh 表示输入隐藏状态的偏置

最后对输出的结果使用 tanh 激活函数进行计算,得到该神经元 的输出。

3、PyTorch RNN 层的使用

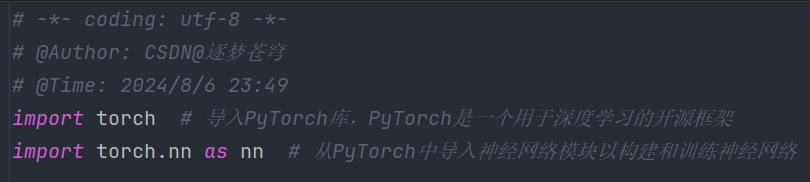

接下来,我们学习 PyTorch 的 RNN 层的用法。

先牢记一下RNN的图:

注意:RNN 层输入的数据为三个维度:(seq_len, batch_size, input_size)【下文详解】

下面是代码的操作,首先先导包:

3.1、RNN送入单个数据

代码:

# 1. RNN 送入单个数据

def test01(): # 定义一个名为test01的函数,用于测试RNN输入单个数据样本

# 输入数据维度 128, 输出维度 256

rnn = nn.RNN(input_size=128, hidden_size=256) # 创建一个RNN实例,指定输入特征维度为128,隐藏层维度为256

# 第一个数字: 表示句子长度

# 第二个数字: 批量个数

# 第三个数字: 表示数据维度

inputs = torch.randn(1, 1, 128) # 生成一个形状为(1, 1, 128)的随机张量,表示单个时间步长、批量大小为1的数据输入

print("inputs: ", inputs)

print('-' * 82)

hn = torch.zeros(1, 1, 256) # 生成一个形状为(1, 1, 256)的零张量,初始化RNN的初始隐藏状态

print("hn: ", hn)

print('-' * 82)

output, hn = rnn(inputs, hn) # 将输入数据和隐藏状态传递给RNN,获取输出和更新后的隐藏状态

print(output.shape) # 打印输出张量的形状

print(hn.shape) # 打印更新后的隐藏状态张量的形状

输出:

E:\anaconda3\python.exe D:\Python\AI\神经网络\17-RNN.py

inputs: tensor([[[-0.0542, 1.3374, 0.6276, 1.6742, -1.6218, 1.4523, -0.5415,

0.3223, -0.3032, -0.8091, -0.0138, -0.5916, 1.4253, -1.8918,

1.2403, -1.2810, 0.3545, -0.8638, 0.1027, -0.2377, 1.1074,

0.2798, -0.1968, 0.2442, -0.2380, 0.7400, -0.2120, -0.9833,

-0.2811, 1.2074, 0.7339, -1.0456, 0.0399, 0.0785, -0.4130,

-0.0441, 1.3400, 0.2237, -0.1764, 0.6922, 1.9262, -0.5288,

-1.4500, -0.7859, -0.5073, -0.5422, -1.5230, 0.5099, -1.6504,

0.1390, 1.6283, -0.4893, -2.3036, 1.0457, -0.2375, -0.9426,

1.0307, -0.6329, -1.1034, 0.5635, -0.7559, -0.7063, -2.2348,

-0.3007, -0.1424, 0.1728, -0.9499, 0.5152, -0.1789, -0.5752,

-1.5950, 1.5423, -1.0990, -0.2535, 0.8160, 1.7046, -1.0907,

-0.1915, 0.3198, 1.6223, -0.9377, -0.0530, 0.0468, 1.5816,

0.2329, 1.0485, 1.2564, -0.7583, 1.1509, 0.1335, 0.2903,

-0.8026, 0.1386, 1.0963, 0.0977, -0.1860, 1.6175, 0.7091,

-0.7990, 0.3834, -0.9230, 0.2036, -0.3008, 1.2413, 0.1448,

-0.0353, 1.7380, -0.3530, -0.7767, 0.6136, -0.6987, 0.4963,

-1.3560, -1.8029, -1.2748, -0.3501, 0.5846, -1.4234, -0.7564,

0.6593, -0.6481, -0.7269, -0.1935, 1.7772, 1.9999, 0.8682,

-2.1852, -0.2099]]])

----------------------------------------------------------------------------------

hn: tensor([[[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,

0., 0., 0.]]])

----------------------------------------------------------------------------------

torch.Size([1, 1, 256])

torch.Size([1, 1, 256])

Process finished with exit code 0

3.2、RNN层送入批量数据

代码:

# 2. RNN层送入批量数据

def test02(): # 定义一个名为test02的函数,用于测试RNN输入批量数据样本

# 输入数据维度 128, 输出维度 256

rnn = nn.RNN(input_size=128, hidden_size=256) # 创建一个RNN实例,输入特征维度为128,隐藏层维度为256

# 第一个数字: 表示句子长度

# 第二个数字: 批量个数

# 第三个数字: 表示数据维度

# TODO 32批, 每批128

inputs = torch.randn(1, 32, 128) # 生成形状为(1, 32, 128)的随机张量,表示单个时间步长、批量大小为32的数据输入

print("inputs.shape: ", inputs.shape)

print("inputs: ", inputs)

print('-' * 82)

hn = torch.zeros(1, 32, 256) # 生成形状为(1, 32, 256)的零张量,初始化RNN的初始隐藏状态

print("hn.shape: ", hn.shape)

print("hn: ", hn)

print('-' * 82)

output, hn = rnn(inputs, hn) # 将批量输入数据和隐藏状态传递给RNN,获取输出和更新后的隐藏状态

print(output.shape) # 打印输出张量的形状

print(hn.shape) # 打印更新后的隐藏状态张量的形状

输出:

E:\anaconda3\python.exe D:\Python\AI\神经网络\17-RNN.py

inputs.shape: torch.Size([1, 32, 128])

inputs: tensor([[[-0.3927, -1.7682, 0.7539, ..., 0.7423, 0.6973, -1.1517],

[-0.5867, -2.2071, 1.6128, ..., -0.0758, 0.3444, 1.2695],

[ 1.7433, 0.4850, 1.2588, ..., -0.8928, 0.0400, -0.9688],

...,

[-0.2075, -0.6588, -0.4446, ..., 0.9307, 0.4107, 0.1857],

[ 0.6601, -1.3952, 0.5381, ..., 1.3603, 1.4538, 0.6282],

[ 0.5128, -0.1883, -0.8761, ..., -0.5208, 1.4437, 0.4713]]])

----------------------------------------------------------------------------------

hn.shape: torch.Size([1, 32, 256])

hn: tensor([[[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

...,

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., ..., 0., 0., 0.]]])

----------------------------------------------------------------------------------

torch.Size([1, 32, 256])

torch.Size([1, 32, 256])

Process finished with exit code 0

4、RNN三个维度

在使用循环神经网络(RNN)时,输入数据的维度通常是一个非常重要的考虑因素。RNN层期望的数据格式通常为三维张量 (seq_len, batch_size, input_size)。以下是对这三个维度的详细解释:

4.1、解释

- seq_len(序列长度):

- 定义:

seq_len是每个输入序列中的时间步数,或者说每个输入序列包含的元素数量。 - 例子:在文本处理中,

seq_len可能表示句子或文本的长度(例如,一个句子有多少个词)。在时间序列数据中,它表示时间步的数量(例如,股票价格的每日记录数)。

- 定义:

- batch_size(批次大小):

- 定义:

batch_size是同时处理的序列数量。神经网络通常会批量处理数据,以提高计算效率。 - 例子:如果您的数据集一次性处理10个序列,

batch_size就是10。这意味着网络会同时处理这10个序列的输入,进行并行计算。

- 定义:

- input_size(输入大小):

- 定义:

input_size是每个时间步的输入特征数,表示每个输入向量的维度。 - 例子:在文本处理中,

input_size通常是词嵌入的维度。例如,如果每个词用一个128维的向量表示,input_size就是128。在多变量时间序列中,这可能是每个时间步的特征数量。

- 定义:

4.2、输入数据的组织

RNN层输入的数据组织方式使得网络可以有效处理批量数据和序列数据。具体来讲:

- 批处理:通过批处理多个序列,模型能够利用硬件的并行计算能力,提升训练和预测速度。

- 序列处理:通过在序列的每个时间步上操作,RNN可以捕捉到输入序列中的时间依赖性和顺序信息。

4.3、示例

假设有一个包含5个单词的句子,每个单词用300维的词向量表示,并且您一次处理20个句子。

则输入张量的维度为 (5, 20, 300):

- seq_len = 5:表示每个句子有5个单词。

- batch_size = 20:表示同时处理20个句子。

- input_size = 300:表示每个单词的词向量是300维。

4.4、为什么需要这种格式?

- 时间序列特性:RNN的结构设计是为了在时间序列中处理数据,因此要求输入数据在第一个维度上具有时间依赖性(序列长度)。

- 批处理效率:通过

batch_size维度,RNN可以同时处理多个样本,提高训练速度和资源利用效率。 - 灵活的输入:

input_size使得RNN可以适应不同维度的输入特征(例如,不同任务中词向量的维度)。

4.5、小结

理解输入数据的三维格式对于成功应用RNN至关重要。这种格式不仅确保了RNN能够处理和学习数据的时序信息,还能够提高模型在大型数据集上的计算效率。构建RNN模型时,确保数据的预处理步骤符合这一输入格式是关键的一步。